দেব-দেবী- ‘কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।’

আমরা সাধারণতঃ মা-কালীর যে রূপ দেখে থাকি তা’ ভীষণাকৃতি। মহাদেবের বুকের উপর তিনি লেলিহান জিভ বের ক’রে দাঁড়িয়ে আছেন। রক্তবর্ণ চক্ষু, মুক্তকেশী, নরমুণ্ডমাল্যপরিহিতা। তিনি নরহস্তমেখলাপরিহিতা, ভীমদশনা, শিবাপরিবেষ্টিতা। তাঁর চারটি হাতে খর্ড়্গ, নরমুণ্ড এবং বরাভয়।

কালী যেন চিররহস্যাবৃতা। ঘোর অমাবস্যার গভীর রাতে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয়। প্রহরে প্রহরে পুরোহিত ভাবগম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর জড়নিদ্রার আবরণ ছিন্ন ক’রে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—-

‘কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।’

এই কালী কে ? কথিত আছে, তিনি দুর্গাদেবীর ললাট থেকে আবির্ভূতা দেবীবিশেষ। চণ্ড নামক অসুরকে বধ করার সময় মায়ের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হ’য়ে উঠলে তাঁর ললাটদেশ থেকে করালবদনা, অসিপাশযুক্তা এই কালী আবির্ভূতা হন। এর দ্বারা এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মা-কালী মা-দুর্গারই অপর এক রূপ। সে-রূপ অসৎ-বিনাশার্থে ‘জিহ্বাললনভীষণা’ ভয়ঙ্করী শ্যামা।

দৃপ্ত দানবগণ যখন পৃথিবীতে প্রবল হ’য়ে ওঠে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিগণ যখন তাদের দ্বারা নির্য্যাতিত হন, ধরণীর স্বস্তি যখন বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত হ’য়ে থাকে, তখন জীব-অস্তিত্বরক্ষায় আবির্ভূতা হন মহাকালী।

জীবের জীবনগতি যখন স্তব্ধ হ’য়ে আসে, প্রবৃত্তির পাষাণচাপে মনমরা হ’য়ে মানুষ যখন দিন কাটাতে থাকে, আলস্য, অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতায় ডুবে থেকে যখন সে নিজেকে সঙ্কুচিত ক’রে তোলে, ফলে আর পথ চোখে দেখতে পায় না, তখনই প্রয়োজন হয় কালীর আরাধনার। কারণ, কালীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে সকল প্রকার নিথরতা অপসারিত ক’রে জীবনে সাত্বত গতিবেগ সঞ্চারিত করা।

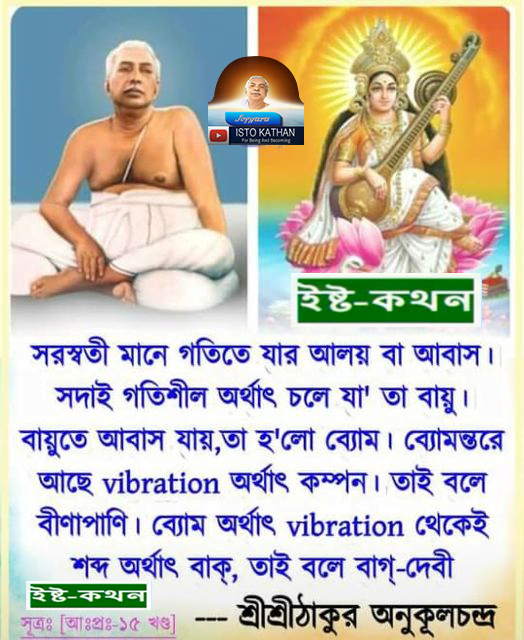

ইং ১৯৫৬ সালে নভেম্বর মাসে কালীপূজার দিনে সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকটে দেওয়ালী ও মা-কালী সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, “’কালী’-র মধ্যে ‘কল্’ (ধাতু) আছে। ‘কল্’ মানে কী রে ?” অভিধান দেখে বলা হ’ল, ‘কল্’- ধাতুর মধ্যে আছে গতি, গণনা, শব্দ, সংখ্যান। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, “আমার মনে হয়, ‘কালী’ মানে সংখ্যায়নী গতিসম্পন্না যিনি।” অর্থাৎ গুণিত হ’তে হ’তে বেড়ে চলেন যিনি। কী গুণিত হয় ? মায়ের যা’ সত্তাসম্পদ অর্থাৎ মায়ের ¯শ্নেহমমতা, কল্যাণময়ী প্রকৃতি, সত্তাসংঘাতী শক্তির বিরুদ্ধে পরাক্রম, তাই-ই গুণিত হয়। মায়ের পূজা যারা করে, মাকে যারা ভালবাসে, তাদের ভিতর এইসব গুণ বৃদ্ধি পায়, অন্তরে তাদের মহাশক্তির জাগরণ ঘটে।

মা-কালীকে শক্তিও বলা হয়। শক্তির উপাসনা যারা করে তাদের নাম শাক্ত। এ শক্তি হ’ল জীবনীশক্তি। মানুষ যখন নির্ব্বীর্য্য, ক্লীব ও নিস্কর্ম্মা হ’য়ে পড়ে, জীবনীশক্তির অভাবে মানুষের অন্তর-সম্পদ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তার প্রাণোচ্ছলতা থাকে না, তখন শক্তির উপাসনায় সে ফিরে পায় জীবনের গতিবেগ, কর্ম্মক্ষমতা, সাহস, শক্তি ও শৌর্য্য।

শক্তিপূজাকে কেউ কেউ অসৎ-উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শোনা যায়, আগেকার দিনে নাকি ডাকাতরা কালীপূজা ক’রে ডাকাতি করতে বের হ’ত। আবার বর্ত্তমানেও মা-কালীকে সামনে রেখে কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ যেভাবে টুইষ্ট নাচ, মদ্যপান ও নানারকম অশালীন হৈ-হুল্লোড় করে, তাকেও শক্তিপূজার মহিমা-প্রচার বলা যায় না। বরং তা’ অন্তঃস্থ অনিয়ন্ত্রিত নীচ প্রবৃত্তিরাজির আগলভাঙ্গা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেইজন্য ঐ পূজকদের অন্তরে দিব্যভাবের জাগরণ কিছুই দেখা যায় না। উপরন্তু, গুরুজন ও মহিলাদের সামনে এরকম অশোভন শ্রদ্ধাহীন আচরণ চরিত্রের অধোগতিকেই প্রকট ক’রে তোলে। সেইজন্য এখন শক্তিরূপা দেবীকে আসনে বসিয়ে পুষ্প-বিল্বপত্রাদি সহকারে সাড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু ফল কী দেখছি ?

শক্তিবৃদ্ধির বদলে আমরা দিন-দিন শক্তিহীন হ’য়ে পড়ছি। অসৎ-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি আজ আমাদের নেই, বংশমর্য্যাদা ও আভিজাত্য সম্পর্কে আমরা সচেতন হ’য়ে উঠতে পারছি না, মা-বোনের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমাদের বাধে না, কথায় কথায় অপরকে আঘাত করতে, এমনকি, জীবন হনন করতেও আমরা পিছপা হই না। এই কি শক্তিপূজার ফল ? যিনি বিশ্বপ্রসবিনী, কল্যাণী কালী, তাঁর পূজা ক’রে কি মানুষ হৃদয়হীন হয়, তার চরিত্রের অধঃপতন ঘটে ? বরং মানুষ বেড়ে ওঠে তেজে-সৌর্য্যে-বীর্য্যে-পরাক্রমে। তার অন্তর থেকে দূর হ’য়ে যায় অন্যায়ের প্রতি মোহ, অসৎ চলনে চলার প্রবৃত্তি। তার অন্তরের দম্ভ, অভিমান, কুক্রিয়াসক্তি, আত্মসুখপরায়ণতা প্রভৃতি অবগুণগুলির অবলোপ ঘটে। যদি তা’ না হয় তবে বুঝতে হবে কল্যাণময়ী কালীর পূজা সেখানে হয় নি।

আরো একটি ব্যাপার পূজাস্থানে ঘটতে দেখা যায়। তা’ হ’ল মাইকে কুরুচিপূর্ণ নানারকম চটুল সঙ্গীত বাজানো। একবার দেওঘরে কালীপূজার সময় মাইকে ঐ ধরনের গান খুব শোনা যাচ্ছে। একজন একটু খুশী মনেই বললেন, ‘পূজার ওখানে খুব মাইক বাজছে’। তা’ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর কোনরকম আনন্দ প্রকাশ করলেন না। একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, “পূজার আগে বা পরে পূজামণ্ডপে ভাবভক্তির সহায়ক গানবাজনা চলতে পারে, কিন্তু ঐ ভাবের বিরুদ্ধ বা কোনরকম অসৎ উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী কোন গান দেবতাসন্নিধ্যে কখনও করা উচিত নয়। করলে, পূজার পবিত্র ভাবটাই নষ্ট হ’য়ে যায়। দেবতার উপরে শ্রদ্ধাও গজায় না। আর, শ্রদ্ধার উদ্ভব না হলে পূজাতে কখনও সংবর্ধনা আসে না।”

দেব-দেবী- তিনি নরমুণ্ডমাল্যবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, শ্যামা, মহারবা

আমরা যে কালীমূর্ত্তি দেখতে অভ্যস্ত তা’ ভয় উৎপাদক সংহারমূর্ত্তি। তিনি নরমুণ্ডমাল্যবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, শ্যামা, মহারবা। এটি তাঁর একটি রূপ। কিন্তু এটিই একমাত্র রূপ নয়। তিনি আবার প্রসন্না, হাস্যমুখী। তাঁর দুই হাতে যেমন খড়্গ ও নরমুণ্ড—- ধ্বংসের প্রতীক, অপর দুই হাতে আবার বর ও অভয়—- তাঁর পদাশ্রিত সন্তানগণের জন্য। মায়ের আছে আট যোগিনী। তাদের মধ্যে ছয়টির নাম হ’ল ভীষণা, চণ্ডী, করালা, শূলিনী, হন্ত্রী, ত্রিপুরা। এগুলি যদি আমরা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে বলা যায়, এ সবই হ’ল অকল্যাণকে নিরোধ করার জন্য মায়ের শক্তি। অসৎ-এর বিরুদ্ধে, আসুর প্রবৃত্তির দমনে তিনি প্রচণ্ডা। এ ছাড়া আরো দুটি যোগিনী আছে, তাদের নাম কর্ত্রী এবং বিধাতৃকা, মানে যে শক্তি সব কিছু গ’ড়ে তোলেন, সাজিয়ে দেন।

বিশ্বসংসার যেভাবে বিন্যস্ত হ’লে সুশৃঙ্খল এবং সুষ্ঠুচলৎশীল থাকে, মা-কালী তাই করেন। আবার স্বীয় সন্তানের জন্য তিনি বাৎসল্যপরায়ণা। তাই, কালী একাধারে যেমন জীবন-সংরক্ষক, তেমনি আবার জীবনকে যা’ দলিত-মথিত করে তার সংহারক। তিনি যেমন ‘ভয়দা’, তেমনি আবার ‘ভয়নাশিনী’।

মায়ের সাথে যে যুক্ত থাকে, মাকে যে বিশ্বপ্রসবিনী ব’লে ভাবে, মায়ের কল্যাণময়ী মূর্ত্তি সে উপলব্ধি করতে পারে। স্বীয় আচরণের মধ্যে দিয়ে তা’ ক’রে দেখিয়ে গেছেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামা ক্ষেপা, প্রভৃতি সাধকগণ। এঁনারা মা-কালীকে এমনই আপন ভাবতেন যে তাঁর সাথে এঁনাদের রাগ, অভিমান, সোহাগ, সব-কিছুর পালা চলত।

তাঁদের কাছে মা-কালী শুধু মাটি বা পাথরের মূর্ত্তি নন। দেবভাবে তাঁরা আবিষ্ট। মায়ের মহিমা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য অনুশীলন ও আচরণের ভিতর দিয়ে তাঁরা স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজ নিজ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই, তাঁদের কাছেই প্রকৃত হ’য়ে উঠেছে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রামপ্রসাদ তো প্রাণ খুলে গাইলেন—-

“মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে, /

মা বেটি কি মাটির মেয়ে ? মিছে খাটি মাটি নিয়ে।”

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটেও মৃন্ময়ী কালী চিন্ময়ী হ’য়ে উঠেছিলেন। ঠাকুরের কাছে তিনি শুধু কৃষ্ণবর্ণা পাষাণী কালী ন’ন। সেই “কালো মেয়ের পায়ের তলায়” তিনি “আলোর নাচন” দেখতে পান।

পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন, “মা আমার দীপান্বিতা”। মা-কালীর মধ্যে তিনি নিজের মাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। একবার ছাত্রাবস্থায় তিনি এক সঙ্গীর সাথে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীমন্দিরে যান। তখন দ্বিপ্রহরের পূজা সাঙ্গ হয়েছে। উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হ’চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসাদ পাওয়ার আগেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হ’য়ে গেল। তখন আর প্রসাদ দেওয়া হবে না। কিন্তু ঠাকুর তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। শরীর আর চলছে না।

প্রসাদ না পেয়ে তিনি মন্দিরের বারান্দায় একটি গাছের ছায়ায় যেয়ে শুয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে ঘুমিয়েও পড়লেন। তারপর স্বপ্ন দেখলেন—- মা আসছেন, শ্যামা, এলোকেশী, সিঁথিতে সিঁদুর, লালপেড়ে শাড়ী পরা। তাঁর এক হাতে এক গ্লাস জল, আর এক হাতে একটা রেকাবীতে বরফি সন্দেশ। এই রূপ বর্ণনা করতে করতে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার বলেছেন, “দেখতে একেবারে ঠিক আমার মায়ের মত।” মা এসে আস্তে আস্তে ব’সে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথাটি কোলে নিয়ে তাঁর মুখের কাছে সন্দেশ ধ’রে আদর ক’রে বলছেন, ‘খা’। ঠাকুর অভিমানভরে বলছেন, “না, আমি খাব না।

তখন আমার খিদে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আমাকে প্রসাদ দেওয়া হ’ল না কেন ? আমি আর খাব না।” তখন মা সস্নেহে হেসে বললেন, “অত লোকের সামনে কি আমি আসতে পারি ?” এর পর মা ব’সে ব’সে পরম আদরে ঠাকুরকে ঐ সন্দেশ আর জল খাওয়ালেন। ঘুম ভেঙ্গে গেলে উঠে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এখন আর তাঁর খিদে বা পিপাসা কিচ্ছু নেই। কিছু পরে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় চ’লে এলেন। ভেতরটা তাঁর এমনই হ’য়ে ছিল যে কলকাতা পর্য্যন্ত হেঁটে আসার পরেও তাঁর কোন খিদে বা পিপাসার বোধ ছিল না।

এ মা কী রহস্যাবৃতা ভয়ঙ্করী শিলামূর্ত্তিমাত্র ? যার সে উপলব্ধি নেই, তার কাছে তাই। কিন্তু উপলব্ধিবান ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি চিরস্নেহময়ী সন্তানমঙ্গলবিধায়িনী জননী। তাই, ইং ১৯৫৬ সালের ২রা নভেম্বর দেওয়ালির দিনে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনবদ্য এক ছন্দে প্রদান করলেন এক মহাবাণী—-

“আজ দীপালি,

মা আমার দীপান্বিতা,

মা আমার জীবন-আলোক,

মায়ের এক হাতে অসৎ-নিরোধী অসি,

অন্য হাতে বর ও অভয়—–

বাৎসল্যের পরম আশ্রয়,

তাই মা শিবানী, শুভানী,

আমার মা কল্যাণী কালী,

সত্তার সাত্বত সম্বেগ—-

অস্তিত্বের অমৃত-উৎস—-

জীবনের যোগ-নর্ত্তনা,

সে এই যে

আমার মা।”

ইষ্টানুগ মাতৃভক্তি যার জীবনে অটুট থাকে, পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠিতা প্রতিমা তার কাছে স্বীয় গর্ভধারিণীরই প্রতিরূপ হয়ে ধরা পড়েন। মা-কালী তার কাছে আর কালোরূপা থাকেন না। তিনি হয়ে পড়েন “দীপ-অন্বিতা” (দীপান্বিতা), উজ্জ্বলবরণা। দানবনিধনার্থে তাঁর মহাভৈরবী রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তাঁর সন্তান কখনও ভয় পায় না। সন্তান তো জানে, এ আমার মা, দুষ্টকে শাসন করছেন। তাঁর ঐ রূপ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয় পাপীরা। অপরাধবোধ যাদের আছে, তারাই মায়ের ভয়াল মূর্তিতে ভয় পায়। যেমন সিংহী যখন গর্জ্জন করে ; মানুষের বা অন্যান্য পশুদের তখন ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঐ সিংহীর বাচ্চাটি মনের আনন্দে মায়ের কাছেই খেলা করে। মা হাঁটলে মায়ের পায়ে পায়েই ঘুরতে থাকে। তার বুক কাঁপে না। কারণ, সে জানে এ তো আমার মা।

মা-কালীর বীজমন্ত্রে ‘হূং’ ও ‘হং’ ধ্বনি পাওয়া যায়। এই ধ্বনি বা নাদ হুঙ্কারেরই প্রতীক। দানব দলনকালে প্রচণ্ডা ওজস্বিনী মহাকালী ঘন ঘন হুঙ্কারে তাদের প্রাণে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। তাই, অমনতর ধ্বনির সৃষ্টি।

রক্তবীজ নামক অসুরের রক্ত যাতে মাটিতে পড়ে আবার সহস্র অসুরের সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য মা জিহ্বা বিস্তার করে সেই রক্ত পান করেছেন। এই কারণে তাঁর বিস্তৃত জিহ্বার কল্পনা করেছেন সাধকগণ। সেই সাথে মহাকালী গ্রাস করেছেন অন্যান্য অসুরকেও। এই কলন বা গ্রাস করা অর্থ থেকেও তাঁর নাম ‘কালী’ হয়েছে।

কালী-প্রতিমায় আমরা দেখি, মহাকালী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে মহাদেবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এ নিয়ে কত সাধক কত গান গেয়েছেন, কত ভাবুক কত ব্যাখ্যা করেছেন তার অন্ত নেই। কেউ বলেছেন কালী শিবের সাথে ‘বিপরীতরতাতুরা” (বিপরীত রতিতে আসক্তা)। কেউ বলছেন ‘কালী শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া’।

তার মানে, রণনির্জ্জিত দৈত্যগণের দেহের উপর দিয়ে মহাকালী চলেছিলেন। আর দৈত-দানব-মানুষ-পশুপাখী কীটপতঙ্গ যে কোন প্রাণীই সেই এক বিশ্বপিতা মহাদেবের অংশ-বিশেষ। শিবের বুকে কালী সেই শবাসনা অবস্থারই প্রতীক মাত্র। এইরকম বহু ব্যাখ্যান আছে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ব্যাখ্যা আমরা পেলাম পরমদয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে। সেই কথাই এবার বলি—–।

শিবের বুকের উপর দণ্ডায়মানা কালী—-

এটা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাথমিক পর্য্যায়ের একটা ইঙ্গিত। সাংখ্যমতানুসারে, পুরুষ অক্রিয় (শব)। প্রকৃতির সংস্পর্শে তিনি সক্রিয় হ’য়ে ওঠেন। তখন সৃষ্টি সুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, পুরুষ স্থাস্নু বা স্থিরধর্ম্মী, ইংরাজীতে বলে ‘পজিটিভ’ ; আর নারী চরিষ্ণু বা চরধর্ম্মী—-‘নেগেটিভ’। এই পজিটিভ ও নেগেটিভ-এর পারস্পরিক মিলনেই হয় সৃষ্টির সূচনা। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে গেলে একটি পজিটিভ ও একটি নেগেটিভ তারের মিলন দরকার হয়। শুধু দুটি পজিটিভ তার বা দুটি নেগেটিভ তার একত্র ক’রে আলো জ্বালানো যায় না। আবার, লৌকিক সৃষ্টির বেলাতেও নারী (নেগেটিভ) ও পুরুষ (পজিটিভ) উভয়ের মিলনের প্রয়োজন হয়।

বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালেও তেমনি পজিটিভ্-শক্তি ও নেগেটিভ্-শক্তির মিলন হয়েছিল। তারই প্রতীক ঐ পজিটিভ্ নিষ্ক্রিয় শিবের বুকে নেগেটিভ্ চঞ্চলা কালীর পাদচারণা। শিব মানেই সকলের ও সব-কিছুর শয়নস্থান (‘শী’-ধাতু), অর্থাৎ যাঁর মধ্যে বিশ্বদুনিয়ার সব-কিছু অবস্থিত, অখণ্ড বিশ্বসত্তা। তা’ এক এবং অদ্বিতীয়, তা’ চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু তা’ কখনই এই বিচিত্র শোভা নিয়ে দৃশ্যমান জগৎরূপে ফুটে উঠতে পারতো না—- যদি নাকি তার বক্ষে প্রকৃতির চরমানতা সংযুক্ত না হ’ত। প্রকৃতির সংস্পর্শেই পুরুষ সচল ও সক্রিয় হয়। উভয়ের সংযোগেই সৃষ্টি সম্ভব হ’য়ে উঠে। শিব ও কালী সেই পুরুষ ও প্রকৃতি—- পজিটিভ ও নেগেটিভ। এই হ’ল শিবের বুকে শ্যামার অবস্থিতির তাৎপর্য্য।

ঈশ্বর অনন্ত—–

বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি অরূপ, অব্যয়, অদ্বিতীয়। মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে তাঁকে ধারণায় আনা সুকঠিন। কারণ, কোন রূপের মধ্যেই যাঁকে সীমায়িত করতে পারা যায় না, তাঁকে ধারণা করা যাবে কিভাবে ? তাই, তাঁর এক একটি জ্যোতির্ময় গুণ নিয়ে এক এক দেবতার ভাব তৈরী হয়েছে, এবং সেই ভাব-অনুযায়ী হয়েছে সেই দেবতার রূপকল্পনা ; যেমন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী, মহাশক্তির দেবতা কালী, জলদেবতা বরুণ, মৃত্যুর দেবতা যম, তাপের দেবতা অগ্নি, ধনাধিপতি কুবের ইত্যাদি। এইভাবে সেই অসীম অরূপকে সাধক সীমায়িত রূপের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন—– যা’ নাকি পরব্রহ্মেরই একটি দ্যুতি বা রশ্মি (‘সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা’)। মনে রাখতে হবে, দেবতার পূজার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর উপলব্ধিতে পৌঁছানোই আমাদের সাধনা।

কিন্তু জীবনের সূত্র কোথাও শক্ত বাঁধনে তথা উচ্চ গ্রামে বাঁধা না থাকলে দেবপূজাটা খেয়ালের পূজা হ’য়ে যেতে পারে। আর, খেয়ালের পূজা হ’লে দেবতা যেমন পছন্দ করেন, তাঁর যা’ অভিপ্রেত, তদনুযায়ী আর তাঁকে সেবা করি না। আমার ইচ্ছা-অনুযায়ী তাঁকে সাজাই বা নাচন-কোঁদন করি, আমার পছন্দমত ভোগ তাঁকে খাওয়াই, আমরা সুবিধামত সময়ে তাঁকে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা সারি—- সে বেলা এগারোটাতেই হোক আর একটাতেই হোক।

কিন্তু যে-ব্যক্তি জীবনে সদ্-গুরু গ্রহণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর আদেশ পালনে উন্মুখ হ’য়ে চলতে সচেষ্ট, সে কখনোও দেবতা নিয়ে ছেলেখেলা করে না। সে জানে ‘সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ’— গুরুর মধ্যেই সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান। সেইজন্য কোন দেবতাকেই অবহেলা করা যায় না। গুরুর উপর ভক্তি তাকে দেবতার উপরেও ভক্তিমান ক’রে তোলে এবং দেবতাও সতাৎপর্য্যে তার বোধে উদ্ভাসিত হন।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে আছে—–

“যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মানঃ।।” (৬ – ২৩) —– দেবতার উপর ঐরকম ভক্তি থাকতে হবে। এমনতর যার ভক্তি থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই গুহ্য অর্থসমুহ যথাযথভাবে প্রকাশিত হ’য়ে থাকে।

ইষ্টের বা সদ্-গুরুর চরণাশ্রিত যে, সে তাঁর অনুকূল যা’ তা’ গ্রহণ ও পালন করে, এবং প্রতিকূল যা’ তাকে বর্জ্জন করে। ভক্তির মূলসূত্রই এই (—” আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্ “)। এমনটি হ’য়ে উঠতে পারলে পরিবেশের কোন স্রোত আর মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তার জীবনতরী শক্ত অনুরাগরজ্জু দ্বারা বাঁধা আছে মহামহীরূহ রূপ আদর্শের সাথে। এইজন্য যে কোন পূজার আগেই লাগে গুরুপূজা। গুরুপূজা না হ’লে কোন দেবতার পূজাই সিদ্ধ হয় না।

গুরুর উপর অচ্যুত নিষ্ঠা না থাকলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সাধকের মনে অহংকার আসতে পারে এবং সেই অহংকার থেকে তার পতনও আসা সম্ভব। গুরুই হলেন ঈশ্বরেরই জীয়ন্ত বেদী। তাঁকে ভালবাসলে ঈশ্বরের সৃষ্টির সব যা’-কিছুর উপরই প্রীতি জন্মায়। তখন কাউকে বড়, কাউকে ছোট ভাবার বুদ্ধি আসে না। আবার, এই গুরুকেন্দ্রিকতা না থাকলে একপেশে বুদ্ধিও এসে যাওয়ার খুব সম্ভবনা। তখন কেউ বলে আমার শিব বড়, কেউ বলে আমার কৃষ্ণ বড়, কেউ বলে আমার দূর্গা বড়। আর অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ যে, সে দেখে সমস্ত দেবশক্তিই সেই পরম একেরই বিভিন্ন রূপ, এক অদ্বৈত পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তার কাছে দেবতা সমস্ত মরকোচ-সহ উদ্ভাসিত হ’য়ে ওঠেন। কারো সঙ্গেই তার বিরোধ হয় না।